引言

为进一步加强外院学子对党的认识和党史的学习,充分利用外院的多语种特色,小语种学硕与国别区域硕士党支部联合国别与区域研究团队党支部继续推出“我‘语’中华——海外红色档案随身听”活动,鼓励学生党员追寻中国共产党人在海外留下的红色足迹,探索留存在德国、俄罗斯、日本、法国等国的红色档案,将党史学习和区域国别研究联系起来,从中领悟“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的深刻内涵,形成对时政和党史的认识和理解,学会在国际多边舞台讲好“中国共产党的故事”。

专家点评

国别与区域研究团队党支部 俄语系 陈培军老师:

《刘少奇赴俄红色印记:探寻救国真理的伟大征程》一文,与 “我‘语’中华——海外红色档案随身听” 活动主题高度契合。文章以刘少奇早期求学经历为切入点,生动再现其于俄罗斯追寻革命真理的历程,让读者仿若置身那段峥嵘岁月,深切领略革命先辈不畏艰难、矢志不渝的崇高品格。这既呼应活动对 “海外红色档案” 挖掘的要求,又通过个案研究,深化留苏群体精神谱系的学术价值。

内容呈现上,文章细致讲述刘少奇求学生涯的关键阶段,如上海外国语学社学习、赴俄求学艰辛旅程、莫斯科东方大学成长等,脉络清晰,细节详实,给人以沉浸式的阅读体验。尤其是文中对刘少奇在俄求学不易的生动呈现,感人至深。这些鲜活故事,非常契合制作音频、开展展览等活动需求,定能吸引更多年轻一代了解这段宝贵红色记忆,传承革命先辈崇高精神。

刘少奇赴俄红色印记:探寻救国真理的伟大征程

在波澜壮阔的中国革命历史进程中,刘少奇与苏联结下了不解之缘。他在苏联的经历,不仅是其个人成长的关键篇章,更是中国共产党早期发展历程中的重要组成部分。这些经历照亮了中国革命前行的道路,为后来者留下了宝贵的精神财富。

一、国内辗转求索,开启赴俄契机

20世纪初的中国,深陷半殖民地半封建社会的泥潭,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘。在这片风雨飘摇的土地上,无数仁人志士怀揣着救国救民的理想,前赴后继地探索着民族复兴的道路,刘少奇便是其中的杰出代表。

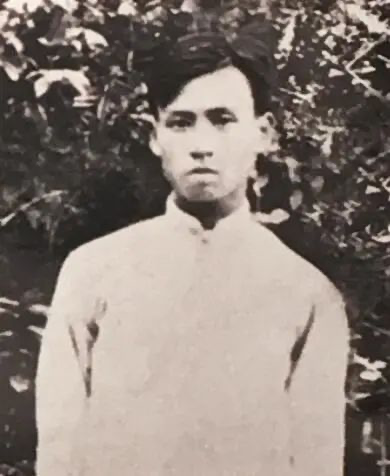

1916年冬天,18岁的刘少奇受军事救国思想的影响,以第一名的成绩考入长沙陆军讲武堂。然而,护法运动的浪潮使得湖南沦为南北军阀混战的主战场,讲武堂在战火中化为废墟,刘少奇从军救国的梦想也随之破灭。

1919年春天,刘少奇进入长沙私立育才中学复习功课,准备报考大学。同年5月,五四运动的消息传至湖南,刘少奇深受触动,赶赴北京报考北京大学等高校,虽被多所高校录取,却因无力承担学费而与大学失之交臂。随后,他考入保定育德中学留法预备班,期望通过赴法勤工俭学探寻救国之路。1920年6月,法国当局阻止中国学生入境,刘少奇勤工俭学计划被迫搁置。

在保定求学期间,刘少奇通过阅读《新青年》《每周评论》等进步刊物,对国内外形势有了更深入的了解。俄国十月革命的胜利,如同一道曙光,让他看到了中国革命的希望,对无产阶级学说产生了浓厚兴趣。

1920年夏天,刘少奇偶然在长沙《大公报》上看到湖南成立“俄罗斯研究会”,组织革命青年赴俄勤工俭学的报道。8月,交通恢复后,他立刻赶回湖南,向长沙俄罗斯研究会负责人贺民范表达了留俄的愿望。贺民范十分欣赏刘少奇,随即写信推荐他到上海外国语学社留俄预备班学习。至此,刘少奇踏上了通往苏俄的红色旅程。

二、上海外国语学社:革命思想的摇篮

1920年,刘少奇来到上海,入住霞飞路渔阳里6号的上海外国语学社。这里是上海共产主义小组为输送有志青年赴俄留学而创办的学校,也是培养中国早期革命人才的重要基地。

上海外国语学社的办学条件较为艰苦,但刘少奇一心扑在学习上。在这里,他不仅努力学习俄语,还深入钻研马克思主义理论,阅读了《共产党宣言》等经典著作。课余时间,他借助字典阅读苏联报刊,为华俄通讯社翻译和校对通讯稿,积极参加社会活动,在实践中锻炼自己。

在上海外国语学社,刘少奇结识了任弼时、萧劲光等志同道合的朋友,他们一同学习、探讨,共同追求革命真理。这段学习经历,为刘少奇日后在苏联的深造奠定了坚实基础,也让他更加坚定了为共产主义事业奋斗的决心。

三、远赴俄罗斯:追寻真理的艰辛旅程

1921年春,刘少奇与任弼时、萧劲光等十几名学员,肩负着为中国革命寻找出路的使命,从上海乘船出发,驶向俄国海参崴。这是一段充满艰辛的旅程,他们乘坐的船只在波涛中颠簸前行,海上的恶劣环境考验着他们的意志。抵达海参崴后,他们又换乘火车,穿越西伯利亚。当时的西伯利亚地区局势动荡,火车时常因各种原因晚点、停运,他们不得不面对饥饿、寒冷和疾病的威胁。有时火车缺乏燃料,他们还得亲自到山里搬运木材。但这些困难都没有动摇他们前往俄罗斯的信念。

同年7月9日,刘少奇一行终于抵达莫斯科。此时的莫斯科,正因为共产国际第三次代表大会的召开而沉浸在热烈的革命氛围中。刘少奇等人幸运地获得了旁听大会的机会,这让他们近距离接触到了世界无产阶级革命的领导者,聆听了关于殖民地半殖民地人民的民族解放运动、国家与革命等重要问题的讨论。

会上,刘少奇见到了仰慕已久的列宁。列宁流利的德法语、沉着果断的谈吐以及诚挚果敢的政治家风度,给他留下了深刻印象。列宁关于殖民地半殖民地人民的民族解放运动、国家与革命等问题的精辟论述,让刘少奇深受启发,更加坚定了他对马克思主义的信仰,明确了中国革命的方向。

四、莫斯科东方大学:成长为坚定的共产主义者

1921年8月,刘少奇进入莫斯科东方劳动者共产主义大学中国班学习。东方大学师资力量雄厚,汇聚了一批经验丰富的革命理论家和实践家。在这里,刘少奇系统学习了《共产党宣言》、政治经济学、国际工人运动史等课程,深入了解了共产主义运动的政治和经济理论。

当时的苏俄正处于经济困难时期,物资匮乏,生活条件极为艰苦。学员们每天清晨要晨跑操练,用冷水洗漱,吃的是质量很差的黑面包,晚上还要轮流站岗放哨,星期日也要做工。但刘少奇从未抱怨过,他争分夺秒地学习,努力汲取知识的养分。

1921年冬天,中国共产党的组织延伸到东方大学,刘少奇由社会主义青年团团员转为中国共产党党员,并与其他党员一起成立了中国共产党在莫斯科的第一个党组织——中共旅莫支部,刘少奇担任支部委员和第一任负责人。在旅莫支部的工作中,他积极组织学习、宣传活动,加强党员的思想政治教育,提高党组织的凝聚力和战斗力。

在东方大学学习期间,刘少奇还积极参与学校的各项活动,与同学们共同探讨中国革命的形势和策略。他经常深入工厂、农村进行考察,了解俄国革命和建设的实际情况,为回国后领导革命积累了宝贵经验。

1922年,因国内工人运动发展的需要,刘少奇结束了在莫斯科的学习,回到中国,投身于波澜壮阔的革命斗争中。他先后参与领导了安源路矿工人大罢工、五卅运动等重要斗争,成为中国工人运动的杰出领袖。

五、中华人民共和国成立前后访苏:为新中国发展奠基

(一)中华人民共和国成立前秘密访苏

1949年,解放战争取得决定性胜利,新中国的筹建工作提上日程。为了争取苏联的支持与援助,借鉴苏联的建设经验,中共中央决定派刘少奇率团秘密访问苏联。

6月21日,刘少奇率领中共代表团从北平启程。由于战争尚未结束,他们的出访路线迂回曲折,历经艰辛,6月26日才抵达莫斯科。到达苏联后,刘少奇与斯大林进行了多次会谈。他向斯大林详细介绍了中国国内的政治、军事、经济形势,以及新中国的中华人民共和国成立方案、外交政策等。斯大林对刘少奇的介绍表示赞赏,并承诺新中国成立后,苏联将立即予以承认,并邀请毛泽东访问苏联。

双方就苏联援助新中国的具体事项进行了商讨,包括提供贷款、派遣专家、帮助建立海军学校、修建铁路等。此外,刘少奇还参观访问了苏联的党政机关、工厂和单位,学习苏联的管理经验和建设成果。

这次访问为新中国的成立和中苏关系的发展奠定了坚实基础,开启了中苏两党两国合作的蜜月期。

(二)中华人民共和国成立后再次访苏

1952年,新中国在短短三年时间里迅速医治了战争创伤,并实现了国家财政经济状况的根本好转。此时中共中央开始思考如何向社会主义过渡的问题。恰逢苏联共产党召开第十九次全国代表大会,中共中央决定派刘少奇率团出席,并就中国向社会主义过渡的问题征求斯大林的意见。

9月30日,刘少奇率领中共代表团抵达莫斯科。10月5日,苏共十九大开幕。刘少奇作为中共代表团团长,在大会上致词并宣读中共中央的贺词。会议期间,刘少奇与斯大林进行了会谈。他向斯大林阐述了中国共产党关于向社会主义过渡的设想,包括对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造的具体方案。斯大林赞同中共的意见。

此次访问进一步加强了中苏两党之间的沟通与合作,并为中国的社会主义改造提供了重要的外部支持。

刘少奇在俄罗斯的红色记忆,贯穿了他从热血青年成长为成熟革命家的重要阶段。他在俄罗斯的求学、工作和访问经历,不仅使他坚定了共产主义信仰,还为他领导中国革命和建设积累了丰富经验。他与俄罗斯的不解之缘,也成为中俄两国友好交往和革命经验交流的生动写照,激励着一代又一代中国人为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。