引言

二十世纪初,旧中国深陷内忧外患的泥沼,山河破碎,百姓蒙难。在这民族危亡之际,一批满怀救国热忱的革命先辈,毅然背井离乡,踏上留法勤工俭学之路。他们怀揣着对真理的渴望,漂洋过海,如邓小平 16 岁便远渡重洋,在法国经历工学寻途的艰辛;周恩来 22 岁时毅然登船远航,在法国开启思想探寻与革命实践的征程;杨介臣在施耐德钢铁厂探寻救国道路...无数革命先辈在异国他乡一边承受着生活的困苦,一边汲取先进思想,为拯救家国,开启了一段波澜壮阔的革命征程。

专家点评

国别与区域研究团队党支部 法语系 卢梦雅老师点评:该文紧扣 “海外红色故事” 这一主题,生动地展现了留法勤工俭学运动的光辉历史。文章素材丰富详实,广泛结合红色景点、影片、书信、书籍等资料,选取邓小平、杨介臣等革命先辈的典型事迹,巧妙地串联起留法勤工俭学运动的关键脉络,有力地展现了先辈们在困境中坚守信仰、不懈探索救国之路的伟大精神。留法勤工俭学运动是中国近现代革命史的关键一环,重读这段经典历史,有利于传承红色基因,让革命先辈们的崇高精神得以延续,在新时代焕发出新的生机与活力。

一、勤工铸志驱暗夜:邓小平的留法故事

1.离乡赴法,工学寻途

1920年8月27日,刚满16岁的邓小平作为四川重庆勤工俭学留法预备学校毕业学生离开故乡,踏上前往法兰西的旅程。9月11日,他和同学们一起在上海码头登上法国邮轮开始远航。海上颠簸39个昼夜后,这批中华学子终于在10月19日抵达法国南部港口城市马赛。

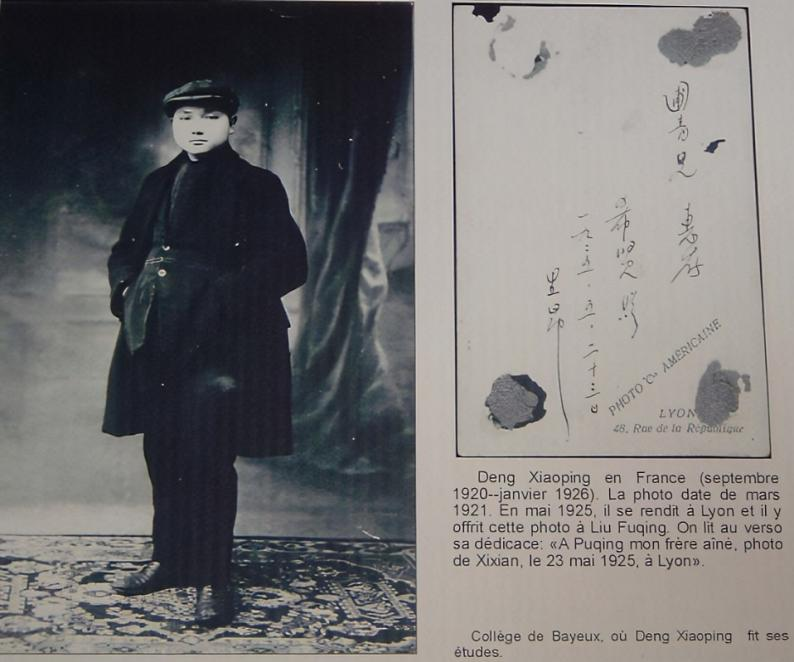

邓小平1921年3月在法国的留影

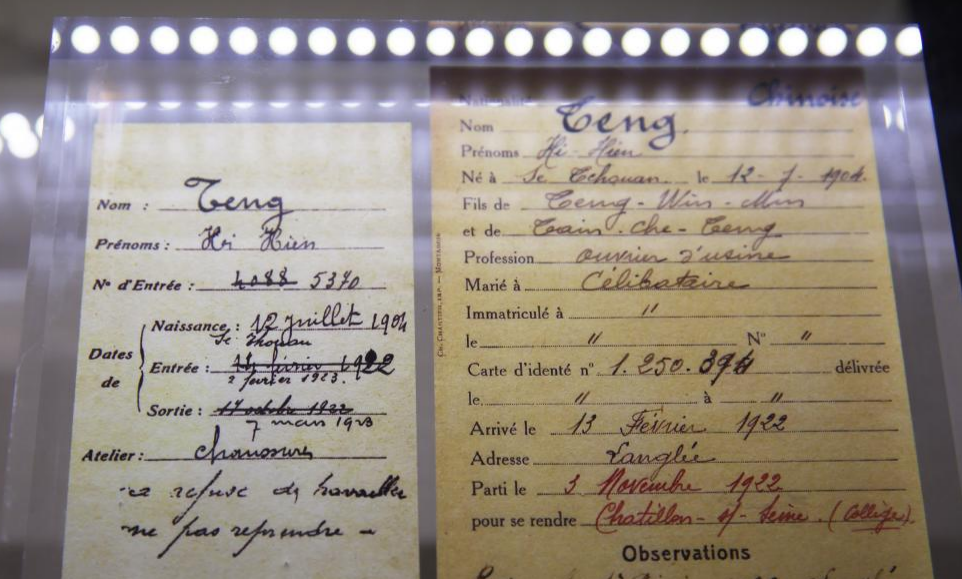

由于法国当时只有北部小城巴约中学这一家寄宿中学能够接待不会法文的外国学生,邓小平等人没有在马赛过多停留,而是继续长途跋涉近千公里、由南向北几乎贯穿法国来到巴约。档案显示,邓小平同其他中国学生同年10月22日正式在巴约中学注册,邓小平在巴约市政府的居住登记号是140,登记名为他的学名邓希贤。

校方曾为中国学生专门开设法文课程,但当时的中国政府不久中断了对这批学生的财政资助,于是邓小平及其同学仅学习5个多月就被迫离开,开始半工半读的生活。邓小平等人辗转来到了东部勃艮第地区小城克勒佐,进入施奈德工厂做工,从事轧钢工作,任务繁重劳累且报酬很低,据说每天工资只有6.6个法郎,不仅难以承担学费,就连吃饱饭都不容易。不久,他辞去工作,经人介绍前往中部城市蒙达尔纪寻求新出路。

邓小平当年在法国的居留登记卡和工作档案卡

2.结识志士,信仰扎根

在蒙达尔纪逗留期间,邓小平结识了王若飞、郑超麟等革命青年,开始阅读一些进步书籍。年轻的邓小平体验到生活的艰辛,也了解到工人所受的残酷剥削,他与一批先进的中国留学生在俄国十月社会主义革命影响下,先后接受了马克思主义,从而走上了革命道路。

1922年6月,赵世炎、周恩来和李维汉等18名中国革命青年在巴黎的布洛涅森林召开了旅欧中国少年共产党(后来改名为中国社会主义青年团旅欧支部)第一次代表大会。不久,邓小平便加入了这个组织,走上了无产阶级革命道路。正是在巴黎期间,邓小平与周恩来相遇,开始了共同的革命活动生涯。巴黎南部意大利广场附近有一条名为戈德弗鲁瓦的小街,街口有一家小咖啡馆,楼上一间只有4.5平米的小屋就是旅欧党团组织活动的地点,周恩来、邓小平和其他革命同志经常在这里聚会和组织各种活动。

1923年夏天,邓小平进入青年团领导机关,担任《赤光》杂志编辑,直接受周恩来领导。次年7月,周恩来调回国内,时年20岁的邓小平在旅欧社会主义青年团第五次代表大会上当选执行委员,不久转为中国共产党党员。

1924年7月,出席中国共产主义青年团旅欧第三次代表大会的代表在巴黎合影,后排右三为邓小平

3.留法铸志,启航新程

在那风云激荡的留法岁月里,邓小平同志以笔为刃,以信仰为光,积极从事革命活动,也因此引发了法国警方的关注。1926 年 1 月 8 日,搜捕命令下达,而邓小平同志提前一天便已登上前往莫斯科的列车。这段留法经历是邓小平同志革命生涯的重要起点,他从这里启航,带着坚定的信念,继续奔赴下一场革命征程,为中国革命事业注入了源源不断的动力,其精神也激励着后世不断为理想而拼搏。

二、追寻海外红色脚步:法国“红色小城”蒙达尔纪

蒙达尔纪被认为是旅法中国学生的“共产主义组织的发源地之一”。1919年至1920年,蔡畅、李维汉等大批中国青年远渡重洋来到这里,先后在蒙达尔纪工作和学习。在这里,邓小平经常与其他中国青年交流,对世界和中国形势有了更深刻的了解,促使他进一步探索国家前途和个人出路,一步步走向马克思主义,并最终实现了由一个爱国青年向坚定的共产主义者的转变。

2014年,为纪念在蒙达尔纪勤工俭学的中国领导人邓小平,该市将火车站前的广场命名为“邓小平广场”。2019年,为纪念留法勤工俭学运动100周年,大型雕塑《百年丰碑》在邓小平广场落成,再现中国青年的求学风采。如今,每当人们在广场漫步的时候,都会追忆这位历史的伟人,来感受两国人民的深情厚谊。相信在双方的共同努力下,在共同实现“中法梦”的进程中,中法关系必将历久弥新,书写新的辉煌。

蒙达尔纪的“邓小平广场”

三、留法勤工铸青春:电视剧《我们的法兰西岁月》

2012 年,一部承载着厚重历史情怀与青春热血的电视剧——《我们的法兰西岁月》登上荧幕。该剧将镜头拉回到二十世纪初,那个风云激荡、思潮涌动的时代,以留法勤工俭学运动为宏大背景,徐徐展开了一段波澜壮阔的青春史诗。

剧中,青年时期的周恩来、邓小平、赵世炎、蔡和森等一众杰出的中华青年,怀揣着对救国真理的炽热渴望,背井离乡,远渡重洋奔赴法国。他们在异国他乡开启了勤工俭学之路,一边在工厂的轰鸣中挥汗如雨,艰难求生存;一边在知识的海洋里奋力遨游,执着求真理。

电视剧《我们的法兰西岁月》剧照

这部剧宛如一部细腻的群像史诗,以一个个鲜活生动的故事,精准勾勒出赴法勤工俭学运动中那一幅幅百态众生相。剧中的青年学生们,个个朝气蓬勃、意气风发,他们心怀家国天下,满腔热血无处挥洒,时常围坐一处,畅谈天下大势,指点江山,激扬文字,尽显风华正茂的豪情壮志。他们的青春,恰似一轮喷薄而出、冉冉升起的红日,散发着炽热的温度,绽放出耀眼夺目的光芒,照亮了那个黑暗的时代,也为后世留下了一段永不磨灭的青春传奇,激励着一代又一代的青年为了国家的繁荣富强、民族的伟大复兴而不懈奋斗。

四、欧陆漂泊为救国:杨介臣的革命家书

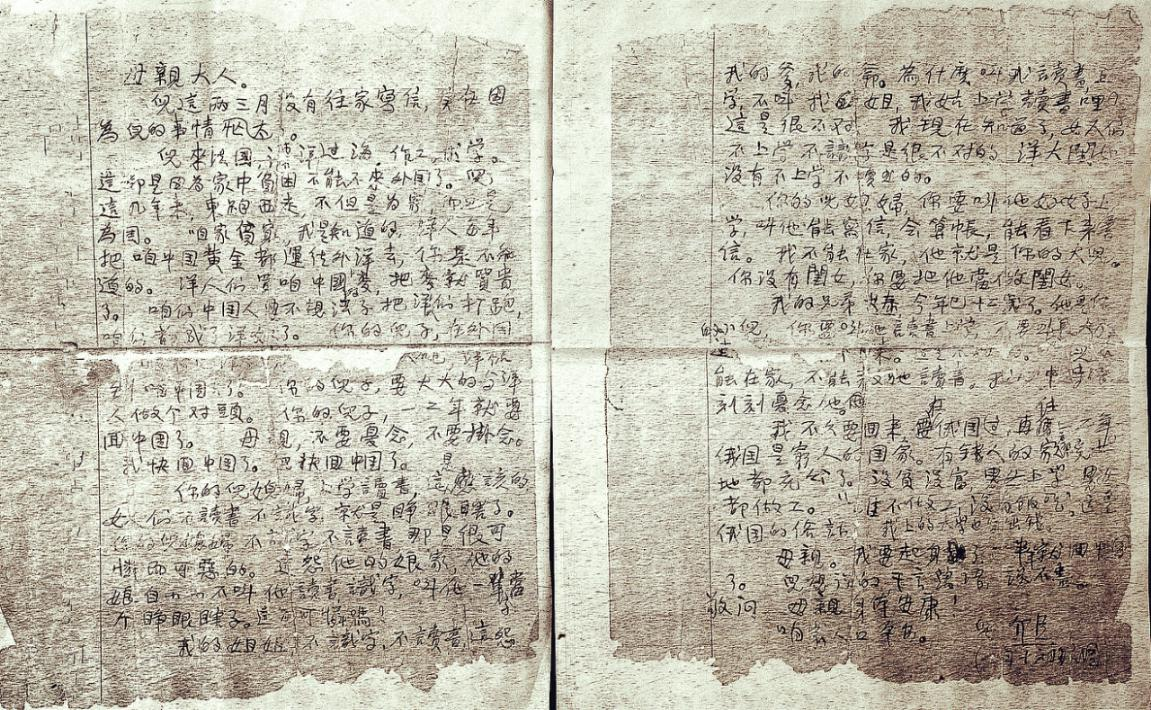

在留法勤工俭学运动纪念馆里,陈列着一封充满红色记忆的家书,它是1923年杨介臣写给母亲的信。这封信曾经尘封40多年,1965年在杨家维修房屋时,这封被母亲卷到小竹筒里珍藏的家书意外现身,后由杨介臣烈士的儿子捐献给了国家。

杨介臣写给母亲的家信

杨介臣是河南沁阳(今焦作沁阳市)崇义村人,自武陟县河南省立第二商业学校读书后,考取了第一批河南赴法留学生资格,在河南省政府的资助下,于1919年12月9日乘坐法国“斯芬克斯”号客轮赴法。在施耐德钢铁厂,杨介臣与赵世炎、王若飞利用工余时间探讨救国救民的道路,切磋可学可鉴的思想。直到有一天,当赵世炎把马克思、恩格斯的《共产党宣言》和列宁的《国家与革命》递给他时,他便开始了夜以继日地攻读与钻研,坚信只有共产主义,才能从根本上解救中国的劳苦大众。施耐德钢铁厂是他的初心生根发芽的地方,马克思、恩格斯和列宁的著作是支撑他留法勤工俭学的精神源泉。

“母亲不要忧念,不要挂念。我快回中国了,儿快回中国了。儿想说的,千言万语,说不尽。敬问母亲身体安康。”这是无数个日夜里对母亲的思念,跨越了座座山河,汇聚成了对家与祖国的眷恋。

1923年2月,杨介臣成为“旅欧中国共产主义青年团”的一员,不久被批准为中国共产党党员。1923年底,被旅欧党团组织安排到莫斯科东方大学学习,通过学习,他进一步明确了中国的革命方向。1925年初奉召回国后,杨介臣负责豫北地区的工运、农运和学运,全身心地投入革命工作。1932年,杨介臣在天津领导工人运动时,因叛徒出卖而被捕,被押送保定监狱。1936年12月,领导越狱未成而惨遭杀害,年仅37岁。

旅欧中国少年共产党在布隆涅森林召开临时代表大会,前排右一为杨介臣

百年前的留法勤工俭学运动,不但锤炼出一批党和国家卓越的领导人,更涌现出许多像杨介臣这样前赴后继的革命英烈。过早的牺牲,使他们默默无闻,甚至鲜为人知。但是,正是有了千千万万个像杨介臣一样有理想的革命青年,他们用青春寻找改造社会的道路,用热血推动革命事业的发展,用生命践行始终不渝的初心和使命,我们才迎来一个朝气蓬勃的新中国,我们才过上从站起来富起来到强起来的新生活。

五、致敬先贤留法报国:书籍《太平门》中的留法故事

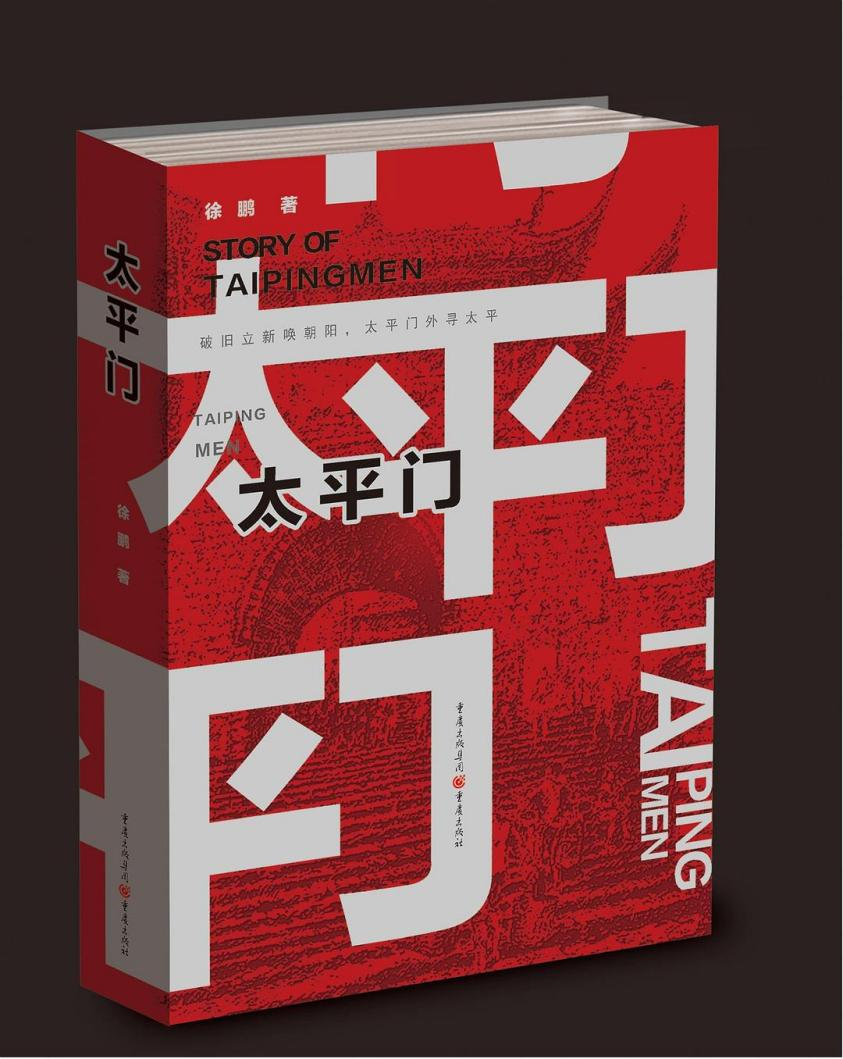

2021年,重庆85后作家徐鹏潜心三年创作的长篇小说《太平门》由重庆出版集团出版。

《太平门》是一部以川渝早期革命为背景,留法勤工俭学青年学子的成长为原型创作的小说。全书共17章,故事情节铺陈运用虚实结合的手法,以重要史实为框架,以虚构的徐春风、辛佑国、华少昌、华咸声等主要人物为主线,讲述了从1910年川汉铁路筹建,至1920年重庆留法预备学校首批毕业生赴法国勤工俭学,10年间川渝人民寻找救国真理、革命道路的故事。该书被评为重庆市庆祝中国共产党成立100周年主题出版重点出版物。

书籍《太平门》

“写这本书,并取名为《太平门》,就是为了纪念川渝留法勤工俭学青年太平门外寻太平的峥嵘岁月。”在一次到档案馆查阅相关文献资料的过程中,徐鹏发现了重庆江津海归王培菁的故事。“王培菁回国后,在杨沧白引荐下,与张培爵等14名重庆革命党人成为莫逆之交。他们大部分都是留学归来,正值青春年少。”徐鹏介绍,1913年,袁世凯许诺王培菁为重庆镇守使,被拒绝后下令将其杀害,时年29岁。截至1916年袁世凯被迫取消帝制,王培菁的14名好友也都陆续牺牲在历次讨袁战争中,重庆鹅岭公园内仍然屹立着其中10人的纪念碑。当他想进一步查阅这些英烈资料时,却发现档案史料中的记载少之又少,有的是几段文字,简要记载了人物生平,有的甚至只有一个名字。于是,徐鹏心中萌发了以这群青年为原型,写一本小说的想法。

书中有不少革命者就义的情节,写到这些画面时,徐鹏多次泪眼婆娑。他说,在写这本书的日日夜夜里,他时常会听那首《祖国不会忘记》,娓娓道来的歌词就像是书中人物在跟他对话:“不需要你认识我,不渴望你知道我,我把青春融进祖国的江河,山知道我,江河知道我,祖国不会忘记我。”

结语

留法勤工俭学的革命先辈们,以青春和热血书写了壮丽篇章。他们在艰苦环境中坚守信仰,在思想碰撞中坚定方向,从青涩学子成长为无畏的革命者。他们的精神如火炬,照亮了中国革命的道路,激励着一代又一代中华儿女,为实现中华民族伟大复兴,奋勇拼搏,砥砺前行。